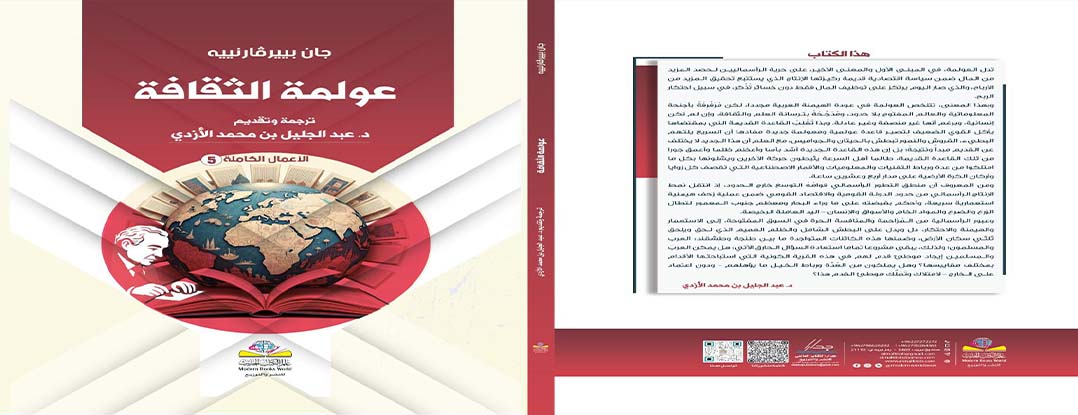

عولمة الثقافة

شاطئ سيدي إفني ٢٥ أيلول ٢٠٢٥

الأعمال الكاملة (5)

عولمة الثقافة [ترجمة]

تواظب عالم الكتب الحديث بالمملكة الأردنية الشقيقة على طباعة ونشر هذه الأعمال الكاملة في صيغة باذخة الأناقة؛ وهذا صنيع علمي ثقافي يستحق الإكبار والشكر والتنويه، مثلما يستحق التنويه اقتدار القائمين به وعليه الذين يحرصون على صدور هذه الأعمال في حلة دالة على حِذْقِ صناعة الكتاب: الأستاذ بلال عبيدات وابنه البار الدكتور أحمد عبيدات؛ فلهما مني سابغ الامتنان والعرفان. ولن يفوتني في مقام الاعتراف والعرفان دوما أن أحيي بحرارة الزميل الأستاذ الدكتور مولاي يوسف الإدريسي صاحب فكرة لمشروع الأعمال الذي حرص ويحرص على رعايته ومواكبته باهتمام منقطع النظير.

ويشكل الكتاب الراهن العمل الخامس ضمن سلسلة الأعمال الكاملة. عنوانه: عولمة الثقافة. وصاحبه جـان بييــــــر ڨارنيـــــــــــــيه: وهو إثنولوجـي، وأستاذ لهذه المادة في جامعة باريس الـخامسة – رينيه ديكارت، ومدير مختبر الإثنولوجيا في جامعة باريس الـخامسة. يحمل الكثير من المؤهلات العلمي؛ وهي: دكتوراه في الآداب، جامعة باريس العاشرة – نانتير.

– 1972-1978: بحث ميداني في جبال غرب الكاميـرون، ومهام عمل ميداني تراوحت مُدَّتُها بيـن 15 يومًا وأربعة أشهر منذ عام 1985.

– 1974-1975: أستاذ مساعد في جامعة بنسلفانيا.

– 1979 -1975: محاضر في جامعة ياوندي.

– منذ عام 1985، اشتغل أستاذ إثنولوجيا فـي جامعة باريس الـخامسة – رينيه ديكارت.

– 1997-2000: مدير مختبر الإثنولوجيا في جامعة باريس الخامسة.

وهو متخصص في شؤون الكاميرون، يركز في عمله على ردود فعل المجتمعات تجاه التدفقات الثقافية، بالإضافة إلى الثقافة والاقتصاد الـمادي.

ساهم على درب التأليف بالعديد من المنشورات:

– مفارقة البضائع الأصيلة، لارماتان، 1994.

– بناء الثقافة المادية: الرجل الذي فكّر بأصابعه، بوف، 1999.

– عولمة الثقافة، لا ديكوفيرت، 2003. وهو الكتاب الذي نقتـرح ترجمته هنا.

وقد كتب كذلك العديد من المقالات في مجلات متخصصة. وهو عضو في ست أو سبع مجلات محكمة، وهو أيضا باحث في جامعة لندن.

وبعد هذا التعريف المقتضب بالؤلِّف، يوائم طرح السؤال بصدد الـمُؤلَّف: ما الذي يقتـرحه هذا الكتاب؟ وإلى أي حقل علمـي تنتسب اللغة المفاهيمية التي ينتج بها مُقْتَـرَحَهُ ويقوله؟

يرى أستاذ الإثـنولوجيا المتخصص في الدراسات الأفريقية، الدكتور جـان بييــــــر ڨارنيـــــــــــــيه أن التـراث الثقافي واللغوي للبشرية ظل سليمًا مُعافى قبل قرن من الزمان. ومنذ عام 2007، أخذت تختفي عالميًا لغةٌ كل شهرين. ويتمسك 4٪ فقط من سكان العالم بثقافاتهم الأصيلة. وأخذ التدفق العالمـي للسلع الثقافية يصل إلى أقصى بقاع الأرض. وغالبًا ما يُنظر إلى هذه الـحركة الـمزدوجة – اختفاء الثقافات التقليدية والتوزيع العالمـي لمنتجات الصناعة الثقافية – على أنها عولمة للثقافة، أو بالأحرى: أَمْرَكَة. إنها تثير ردود فعل متناقضة، وعنيفة أحيانا. ووحده التأمل الأنثروبولوجي في البشرية بصفتها آلة لإنتاج الهوية والاختلاف كفيلٌ بتوفير أدوات مفاهيمية للتقدم في تحليل هذه الاضطرابات. وهذا ما يقترحه هذا الكتاب الدقيق.

وقد صيغ الكتاب الراهن في سياق شديد الـخصوصية، تميَّـز في عام 2008، بانفجار فقاعة الرهن العقاري الأمريكية، التـي ترتَّبَ عنها زلزال مالـي عالـمـي في عالمٍ مُعولَم إلى حدٍّ كبير؛ إذ طُرد ثلاثة ملايين أمريكي من منازلهم. وفي تونس، خلال دجنبـر 2010، أشعل محمد البوعزيزي، بائع الـخضراوات الـمتجول البالغ من العمر 26 عامًا، النار في نفسه. لم تُفاقم أزمة 2008 الوضع الاقتصادي في الدول العربية بشكل ملحوظ فقط، وإنما أبرزت من ناحية أخرى، التناقض الصارخ بين رفاهية الأغنياء وبؤس الفقراء. وهو ما تلخصه ببلاغة جارحة العبارة التـي نطق بها البوعزيزي لأخته: “هنا، لا حَقَّ للفقراء في العيش”.

في ظل أزمة اجتماعية وثقافية خانقة، أثار إحراق هذا الشاب نفسَه تعاطفًا ووعيًا كبيـرين في تونس. وسرعان ما انتشرت العدوى إلى كافة البلدان العربية عبـر وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي. اجتاحت حشود غفيـرة الساحات العامة – وصل عددها ثمانية ملايين شخص في مصر – واحتُلَّت بعض الأماكن الرمزية مثل ميدان التحرير في القاهرة ليلًا ونهارًا. أُجبـر الرئيسان بن علي ومبارك على الاستقالة وسط هتافات شديدة الاقتضاب عميقة الدلالة: «ارحل!”. اغتيل معمر القذافي في ليبيا. وفي جميع أرجاء أرض العرب، أجّجَت القوى المتكلسة وأجهزة القمع التي ملأت الرحب، وشباب بلا آفاق مستقبلية (حوالي 50% من السكان دون سن 25 عامًا) هذه الحركات، التـي امتدت إلى سوريا وفلسطين والأردن واليمن والـجزائر والـمغرب، وتردد صداها ضمن ما يُسمى “الـمدونات” المعولمة.

وعبـر مجمل فصول الكتاب، تمت مناقشة ردود فعل الانغلاق وتراجع الهوية في مواجهة العولمة الليبيرالية الـجديدة للتدفقات الثقافية، التـي فتحت صفحة جديدة في تاريخ البشرية. وشكلت هذه الأطروحة موضوع نقاش نقاشا تُحجبه صعوبتان: أولاً، استخدام مفاهيم ذات حدود غامضة ومتنازع عليها، وثانياً، تنوع وجهات نظر السياسييـن والباحثين وكتاب المقالات ووسائل الإعلام والـخبـراء. سينسج الكتاب هذين الموضوعين حول مفاهيم الليبيرالية الجديدة، والأمة، والخيال، والمجتمع والهوية والتقاليد والأصالة والسياسة والتاريخ. وهي جميعا مفاهيم جوهرية تستحق التوضيح وتطلبه.

طُبِّقت هذه الحزمة خلال سبعينيات القرن الماضي، وتولى رونالد ريغان ومارغريت تاتشر السلطة عام 1980. وكثيراً ما نُظر إليها كعامل فـي عولـمة التدفقات وفقدان استقلالية الـمجتمعات المحلية. وخلال العقدين الأوليـن من القرن الحادي والعشرين، أفسح هذا البرنامج المجال لما أطلق عليه جان فرانسوا بايار [2017] الليبرالية الوطنية: هوية قومية للمتضررين من العولـمة، وليبرالية للمستفيدين منـها.

وحين يتعلق الأمر بموضوع انغلاق الأفق في مواجهة العولمة الليبرالية الـجديدة، فما يشعر به المتضررون لا يقل أهمية عن حقيقة التدفقات. وهنا، ينطرح بُعدٍ أساسي في الديناميكيات السياسية والثقافية: الوساطة.

وقد نستعيد القول لنقول إن العولـمة تتميـز بتقلص الفضاء الزمنـي للكوكب والزيادة الهائلة في التدفقات الـمالية والتجارية والإعلامية والثقافية، الـمرتبطة بديناميكيات الرأسمالية. ويتمثل تأثيرها الثقافي في ثلاثة أبعاد:

أولا. على مدار القرن الماضي، انكمش التـراث الثقافي واللغوي للمجتمعات التقليدية إلى حد العدم؛

ثانيًا، يشعر المتضررون من العولمة بالهجوم والـحصار، ويتـراجعون نحو هويات وطنية ومحلية؛

ثالثا وأخيـراً، تعمل الأنظمة السياسية كآلة لإنتاج الاختلاف، من خلال تعبئة الثقافة. ومن المرجح أن يوفر التأمل الإثنولوجي أدوات مفاهيمية للتقدم في تحليل هذه الاضطرابات.

ولذلك، تمفصلت موضوعات الكتاب على ما أدت إليه عولـمة تدفقات الـمنتجات الثقافية من مخاوف لدى البعض من أننا نشهد توحيدًا لثقافات العالم. وهذا ما خشي منه آرثر دو جوبينو في القرن التاسع عشر. ومن الملائم النظر في حجتيـن ضد هذا الرأي. إذ غالبًا ما يُساء فهمهما من قِبل الـجمهور وعامة الـمثقفيـن، وهاتان المسألتان هما اللتان يشدد عليهما الكتاب:

أولاً، تتفتت البشرية، أكثر من أي وقت مضى، بسبب صراعات لا تُحصى، غالباً ما تكون عنيفة، بيـن الـجماعات والفئات المجتمعية والمجتمعات والدول. وهذه الصراعات سياسية بالمعنى الأوسع للكلمة. تُغذّيها جزئياً الانقسامات الثقافية. لكن لها أيضاً عواقب إنتاج عناصر ثقافية تُغذّي التباعد الثقافي باستمرار. بعبارة أخرى، بسبب الصراعات السياسية، تُصبح البشرية آلةً لإنتاج الاختلاف الثقافي. وضمن علاقة الاختلاف، يُنمّـي كل شخص خصوصياته.

ثانيا: تنبع جميع التوقعات المتشائمة بشأن عولـمة الثقافة من ملاحظة العرض العالـمـي للمنتجات الثقافية (السينما والموسيقى والصحافة، بالإضافة إلى الألعاب والطعام والأدوية، وغيـرها). ومع ذلك، وعبر رصد الاستقبال الـمحلي، وإجراء البحوث الإثنولوجية، نرى أن المنتجات الـمتنقلة عبـر التدفقات العالمية تُشكل مواد لبناءات ثقافية محلية متنوعة.

ومع ذلك، لا تزال جميع أسباب القلق قائمة. فقد ثبتت صحة التشرذم الثقافي. وتفتقر الإبداعات المحلية إلى التقنيات الصناعية، ما تتـرتب عنه معاناة رهيبة، وعلى مستويات متعددة.

الدكتور عبد الجليل بن محمد الأزدي